労働問題が起きやすい理由

厚生労働省が全国に設置している総合労働相談コーナーに寄せれる相談は、毎年100万件を超えています。

うち半数近くが、法違反の疑いや労使トラブルに発展していると想定されます(参考記事:「今どきの労働問題に見えるブラック企業の兆候」)。

労働問題が起きやすいのには理由があります。

人を雇うということ、会社で働くということが、労使双方の合意に基づく「契約」であるという認識がほとんどないからです。

「人を雇う」ということの意味

会社が人を雇うということ(会社で働くということ)は、会社と労働者(応募者)が「労働契約」を交わすということです。

契約で大事なことは、自己責任で交わすものであるということです。

契約を交わす以上、内容についてお互いに合意する必要があるにもかかわらず、書面で内容を確認するはほとんどありません。

曖昧な内容のまま、口頭で合意していることがほとんどです。

その結果、後になって「こんなはずじゃなかった」ということになり、「言った、言わない」が始まって、トラブルに発展します。

労働者の多くは、何でもかんでも役所が解決してくれると思い込んでいます。自己責任による契約をしたという認識はほとんどありません。

「それは契約上の問題ですから、最終的には裁判で解決するしかありませんよ」と言うと、「役所の怠慢だ」と言います。

企業の方は、「給料を払っているのだから好きに使って何が悪いんだ」と言わんばかりで、労働者を物としか思っていないような経営者が未だに少なくありません。

労働者に対する約束などあってないようなものだと、本気で考えている経営者が意外と多いことに驚かされます。

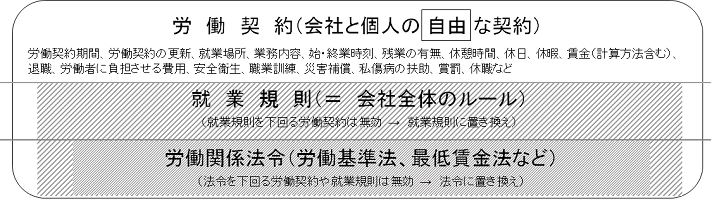

労働契約の仕組み

労働契約は、会社と労働者の間で個別に交わすものです。内容は非常に多岐にわたります(上図を参照)。

会社からすると、これだけの内容の契約を労働者一人ひとりと交わすのは大変です。共通の内容も多いのが普通です。

ですから、通常は「就業規則」で会社の共通ルールを定めて、共通の契約内容として使うことがほとんどです。

就業規則は会社の共通ルールですから、個別の労働契約の内容が就業規則を下回ることは許されていません。お互いに合意して契約を交わしたとしても、就業規則を下回る契約内容は無効となり、就業規則の内容で契約を交わしたものとみなされます。

かといって、会社が好き勝手に就業規則を作れるわけでもありません。労働基準法などの法令を下回る内容で就業規則を定めたとしても無効になります。無効になった部分は、法令の内容で定めたものとみなされます。

なお、就業規則を定めていない会社と労働契約を交わす場合も、法令を下回る内容で契約することは認められません。たとえお互いに合意して契約したとしても、その部分は無効になり、法令の内容で契約したとみなされます。

ただ、実態からすると、労働契約は自由に交わせるというのは建前です。

通常、会社は労働者よりも強い立場にありますから、労働者にとっては不本意であっても、やむを得ず契約に同意せざるを得ない状況になりがちです。

ですから、国は労働基準法など最低限守るべき法令を定めて、その内容を下回る条件での契約を禁止しています。下回る条件で実際に働かせることもできません。

労働契約では書面の交付が必要

労働契約は諾成契約の一種とされ、労使双方が合意すれば口頭でも成立します。

しかし、労働契約で定める内容は非常に多岐にわたりますから、口頭での契約では「言った、言わない」のトラブルが起こりがちです。

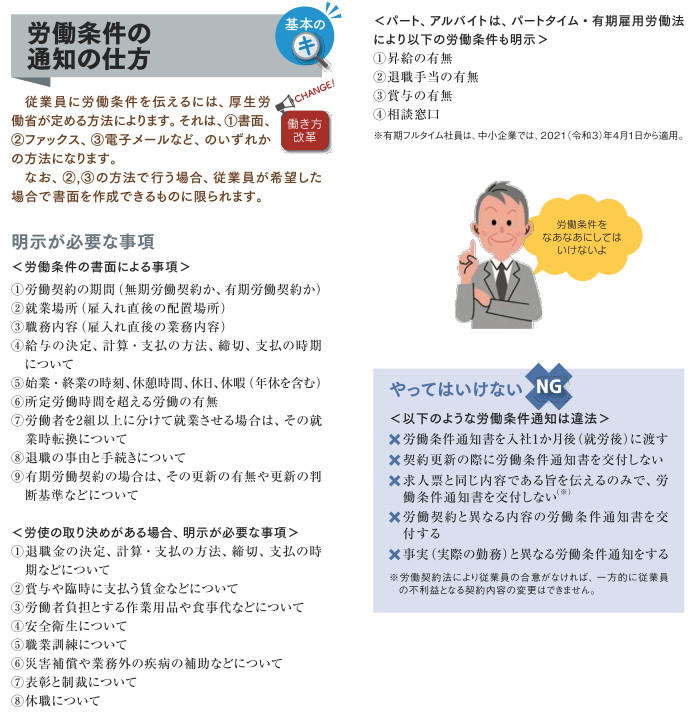

そのため、労働基準法では、労働契約の締結時に労働条件を明示しなければならないこと、そのうち一定のものは書面を交付して明示しなければならないこととされています(労働基準法第15条第1項)。

書面の交付ですから、電子メールは認められません。

書面を見せるだけも認められません。

サインさせて回収するなら、写しを渡さなければなりません。

就業規則の定めによる部分は、就業規則の写しも交付しなければなりません。そうでないと、書面で明示したことになりません。

労働者(応募者)は、書面を読んで契約するかどうかを決めますから、当然、契約前に十分に検討できるだけの時間的余裕を与えられる必要があります。

電話などで内定を伝え、その場で応諾を求めるのであれば、その前に書面を送っておく必要があります。

契約当日にいきなり書面をわたして、「すぐに決めろ」というのも駄目です。「読むな」と言っているのと同じですから。

書面を渡さなかったり、渡すのを渋ったり、渡しても読む時間を与えなかったりすると、間違いなくブラック企業の疑いを持たれます。

「この会社は隠そうとしている」、「約束を守る気がない」と思われても仕方がありません。

書面を確認しながら、じっくりと労働条件の内容を説明し、納得いくまで質疑応答をすることが、誠意ある企業として当然の義務です。